한국인 감독이 만든 첫 인니 로컬영화 <판결(Keadilan)>

본문

인도네시아에서 지금까지 관측된 가장 일반적인 합작영화 제작 방식은 해외 기업이나 파트너로부터 영화제작비를 유치하는 것이었다.

2016년 조코 위도도 정권이 해외투자를 허용하지 않던 블랙리스트 상당부분을 풀면서 영화산업의 대부분을 해외자본에 개봉하면서 더욱

본격화되었는데 한국 CJ ENM이 줄기차게 가장 많은 인도네시아 합작영화에 투자한 해외기업이 아닐까

싶다. 이후에 SK글로벌에 이어 최근 바른손이엔에이 등이

추가되었다.

대형 스크린 개봉 영화로는 2018년작 <위로

사블렝(Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212)>이

폭스 인터내셔널 프로덕션스의 제작비 지원을 받아 첫 할리우드 자본이 들어간 로컬영화로 이름을 올렸다. 같은

해 프리미어 스트리밍된 <밤이 온다(The Night Comes

For Us)>는 넷플릭스 자본으로 제작된 첫 넷플릭스 인도네시아 오리지널 영화다.

▲첫 미국 메이저

합작영화 <위로 사블렝>(왼쪽)과 <밤이 온다>

▲첫 미국 메이저

합작영화 <위로 사블렝>(왼쪽)과 <밤이 온다>

또 다른 형태의 합작영화 제작방식은 해외 파트너 제작사와 배우, 감독을 교류하는 것인데

주로 인도네시아 배우와 감독들을 수출했다. 한국에도 위 <밤이

온다>의 주연 조 타슬림이 장혁 주연의 <검객>(2020)에 출연했고 <레이드: 첫 번째 습격>(2012)의 이코 우와이스는 할리우드 영화 <엑스펜더블 4>(2023), <애쉬>(2025), 또 다른 유명 액션배우 야얀 루히얀, 아리프 A. 라흐만은 존윅 3>(2019) 등에 출연했다.

최근엔 인도네시아 감독들도 할리우드 러브콜을 받아 모울리 수리야 감독이 제시카 알바 주연의 넷플릭스 오리지널 <트리거 워닝>(2024)를 찍었고 띠모 쨔햔토 감독은 <노바디 2>(2025)를 감독했다.

▲인도네시아 감독이 찍은 미국판 넷플릭스/할리우드

영화들

▲인도네시아 감독이 찍은 미국판 넷플릭스/할리우드

영화들

반면 외국 배우들을 데려와 로컬 영화를 찍은 경우가 간혹 있었는데 2009~2011년 사이

일본 성인영화 여배우들을 인도네시아로 데려와 호러영화 여러 편을 찍었다.

한국 소설, 영화, 드라마의 리메이크도 합작영화제작방식의

안쪽 언저리에 대충 걸쳐 있다. 물론 해외 로케이션과 관련한 협력도 그 언저리 어딘가의 합작 방식 중

하나로 간주된다.

또 다른 합작 방식은 인도네시아 감독이나 팀이 한국에 가서 한국영화를 찍거나 한국팀이 인도네시아에 회사를 차리고 인도네시아 영화를

찍는 것인데 전자의 경우는 선례가 없는 것 같다. 하지만 후자의 경우에는 소나무시네하우스의 오리지널 <Forever Holiday in Bali>(2018), 믹스 엔터테인먼트의 <적막(Sunyi)>(2019)이 있다.

대체로 현지에 세운 한국 영화제작사가 현지 감독과 배우들을 기용해 영화를 찍은 것이어서 어쩌면 한국 측의 실체가 인도네시아에 회사

형태로 세워졌다는 것, 제작비 전액을 전적으로 한국 제작사가 부담했다는 것 정도가 특기사항으로 기재될, 종래의 자본투자 방식과 큰 차이가 없었을 것 같다. 물론 영화 제작에

있어 제작사의 한국인 의사가 절대적이었겠지만.

<Forever Holiday in Bali >은 나름 필모가 좋은 오디 C 하라합

감독이 찍었지만 1만9,471명의 관객이 들어 흥행실패했고 <적막>은 당시에도 MD

엔터테인먼트의 이른바 다누르(Danur) 호러 세계관을 만들었고 몇 년 후엔 <무용수마을의 대학생봉사활동(KKN di Desa Penari)>의

첫 천만 관객 영화 등극으로 몸값을 크게 올린 호러 거장 아위 수리야디 감독 작품으로 나름 선전했지만 41만3,256명 관객에 그쳤다.

2025년 11월 12일(수) 자카르타 시내 에피센트룸 몰에 입점한 시네마 21(이하 Cinema XXI)에서 갈라 프리미어 시사회를 한 <판결(Keadilan)>은 앞서 말한 것과는 사뭇 다른

방식이다. (이렇게 본론 들어가려고 이만큼이나 쓰다니 이래서야 가성비가…)

라수나 사이드 거리에서 플라자 페스티벌 뒤로 타고 들어가 따만 라수나 아파트 쪽으로 가다가 왼쪽에 나오는 에피센트룸 몰의 Cinema XXI 상영관은 갈라 프리미어에 자주 쓰인다고 한다. 그간

각종 영화관련 행사들이 CGV에서 주로 열려 전혀 모르고 있었는데 에피센트룸 몰이 몇 년 전과 달리

완전히 현대화된 모양이다.

▲ <판결(Keadilan)>

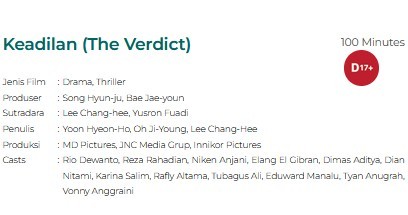

Cinema XXI 홈페이지에 실린 이 영화 프로필을 보면 제작, 감독, 각본 부분에 한국인들 이름이 많이 나온다. 제작자는 송현주, 배재연, <타인은 지옥이다>,

<사라진 밤>등의 이창희 감독과 <해골귀신(Tengkorak)>의 유스론 푸아디 감독 공동연출. 제작사는

인니꼬르 픽쳐스다. 한국에서 제작비를 대고 한국인 감독을 투입해 MD

픽쳐스 및 제이앤씨 미디어(JNC Media) 배급을 통해 현지 배우, 스탭들과 찍고 배급한 인도네시아 영화라는 뜻이다. 한국 감독이 메가폰을

잡았다는 점에서 지금까지의 한국-인도네시아 합작영화제작 방식의 변곡점을 찍었다.

11월 20일(목) 정식 개봉을 앞두고 현재 자카르타와 데뽁의 세 개 상영관에서 하루 한 타임 맛뵈기 상영으로 관객 반응을 살피는 가운데 딱 일주일 전인 11월 13일(목) 시내 디스트릭트 들라빤(District 8) 아스타몰(Astha Mall)의 퍼글렌(FUGLEN) 카페에서 인니꼬르 픽쳐스(Inni Kor Pictures)의 송현주 대표, 잉크 픽쳐스(Ink Pictures)의 김정호 대표를 만났다.

▲자카르타에서 만난 인니꼬르 픽쳐스(Inni Kor

Pictures)의 송현주 대표,

잉크 픽쳐스(Ink Pictures)의 김정호 대표

2주마다 한국과 인도네시아를 오간다는 송 대표는 이미 3년 째 인도네시아를 다니고 있다고

한다. <판결(Keadilan)>은 첫 번째 영화로

작년 하반기에 찍었지만 개봉 순서를 거의 1년 기다렸다가 이제야 스크린에 올리게 되었단다. 현재 이미 두 번째 영화를 찍고 있다.

그는 기본적 목표가 3분의1의 매출, 10분의 1의 비용이라고 말한다.

비용은 제작비는 물론 마케팅 비용을 망라한다. 한국에서

100억원 들 영화를 인도네시아에서 10억원에 만들고, 한국에서

극장수입 100억 원을 얻을 것을 30-40억 원에 만족하겠다는

것. 그 계산대로 간다면 크게 노나진 않더라도 최소한 손해보진 않을 것 같은데.

일단 11월 12일(수) 갈라 프리미어의 반응은 아주 좋았다고 한다. 꼼빠스닷컴에도 그 행사 관련해 이틀 연속 두 건의 기사가 실렸다. 인스타그램

등 SNS 쪽엔 좀 더 많은 반응이 실렸다고 한다. 공통된

반응은 인도네시아 배우들이 출연한 로컬 영화인데 모든 것이 한국영화 같다는 것이었다. 그게 이창희 감독

효과. 한국 감독이 연출했으니 영화의 구도와 분위기는 한국 것이 맞다.

그리고 거기 유스론 푸아디 감독은 그 한국풍의 연출을 오리지널 인도네시아 감성으로 녹여내는 것이었겠지.

사실 한국 천만 관객 영화가 인도네시아에서 개봉해 5만 관객도 들이지 못하는 일이 허다한

것은 인도네시아 감성을 제대로 건드리지 못해서인 것 같다. <파묘>나 <검은수녀들>이

각각 260만, 100만 명 현지 관객을 들이며 선전한 것은

영화가 좋기도 하거니와 어느 지점에서 인도네시아인들의 취향을 저격했기 때문이다. 문제는 그 지점이 어딘지

정확히 잘 모르겠다는 것인데…

<7번방의 선물> 같은 경우는 2013년

원작이라도 인도네시아에서 기대하기 어려운 585만 명 관객을 2022년

현지 리메이크작이 달성했는데 거의 같은 스토리 구도를 인도네시아 배우들로 바꾸고 인도네시아 배경과 감성으로 바꾼 것이 그토록 주효했다. 그러니 한국 영화기법 장인이 현지 감성을 탑재한 현지 감독과 함께 메가폰을 잡은 <판결(Keadilan)>이 어느 정도의 성과를 올릴지

궁금하고 기대되기도 한다.

▲2025년 11월

12일(수) 에피센트룸 몰 Cinema XXI에서 열린 갈라 프리미어 시사회

일단 좋은 배우들이 연기했다. 작년까지 인도네시아 영화제(FFI)를

이끌었고 올해 부산국제영화제에서 자신이 감독한 <빵꾸(Pangku)>로

네 개 부문을 수상한 레자 라하디안은 말할 것도 없다. 내가 본 영화만 해도 <스리아시(Sri Asih)>(2022), <판데르베익호의

침몰(Tenggelamnya Kapal Pan der Wijck)>(2013), <무덤 속의

고통(Siksa Kubur)>(2024) 등에서 그가 열연했다.

송감독은 레지와 공연한 리오 데완토를 극찬했는데 2009년에 스크린 데뷔한 1987년생의 이 배우는 <자카르타 13개의 폭탄(13 Bom di Jakarta)>(2023)을

비롯해 여러 액션 영화에 출연했다. 물론 내가 본 그의 출연 영화는 하필 호러영화인 <세우디노(Sewu Dino)>(2023)>였다. 그런데 이건 2023년 로컬영화 흥행수위를 차지한 영화. 리오 데완토는 선구안이 좋은 배우일지도.

<판결>의 공개된 시놉시스는 다음과 같다.

임신한 아내 니나(니켄 안자니)와

함께 변호사 시험 합격을 축하하는 라카(리오 데완토). 그런데

니나가 잔혹하게 살해되자 라카는 분노에 가득 차 아내를 살해한 범인을 잡겠다고 결의를 다진다. 마침내

시작된 재판. 그러나 이 사건은 온갖 방법을 동원해 반드시 의뢰인에게 승리를 안겨주는 것으로 유명한

교활한 변호사 티모(레자 라하디안)이 범인의 변호를 맡는다.

개인적으로 가장 궁금했던 것은 수익구조에 대한 것이었다. 지금까지 외국자본이 인도네시아에

들어와 직접 영화를 만들지 않고 현지 영화제작사에 제작비를 투자하는 방식을 선호했던 것은 아마도 그렇게 얻게 되는 극장수입을 크게 기대할 수 없어서였을지

모른다. 현지 영화표 가격을 4만 루피아(약 3천원)으로 상정하면

백만 관객이 들면 총수입이 30억원쯤 된다. 하지만 대개

극장과 수입을 반반 나누는 식이니 실제로 제작사가 손에 쥐는 수입은 15억원.

한국에서는 15억원으로 겨우 인디 영화를 한 편을 거하게 찍을 수 있을지 모르나 인도네시아에서 100만 관객이면 나름 중박 이상으로 치는 분위기이니 제작비는 그보다 적을 것 같다. 2016년 처음 영화시장을 조사하던 당시 로컬영화의 일반적인 손익분기점은

30만 명 정도라 했다. 그렇다면 제작비가 대략 5억원이

채 안 되었던 모양인데 아이엔케이코리아 송대표는 지금 최소 그 두 배(대략 10억 원?)는 든다고 한다. 그러니

관객이 최소 60만 명은 들어야 제작비가 대충 회수되는 거다. 이

계산에 따른다면 2023년 로컬에서 만든 <헬로 고스트> 리메이크에 61만3,212명이

들었는데 딱 손익분기점을 돌파해 손해를 피한 영화인 셈이다.

인도네시아에서 1년에 대략 120편 정도 영화가

나오고 그중 20편 정도가 100만 관객을 넘기므로 나름

잘 만들고 이후 구설수에 오르지만 않으면 최소한 손익분기점을 넘기는 것은 어렵지 않을지도 모른다. 그러나

문제는 이익이 난다 해도 인건비 비싼 한국 영화인들, 한국 영화제작사로서는 아무래도 탐탁치 않은 수치일

것이므로 2016년 인도네시아 영화시장이 해외자본에 개방된 이후에도 한국인이 직접 각본을 쓰고 메가폰까지

잡으며 로컬영화를 만들지 않았던 것 같다.

하지만 <판결(Keadilan)>을

찍은 한국팀은 그런 거 다 재보고 계산한 후에 뛰어든 것이니 나름의 복안을 충분히 세워두었을 것 같다. 영화

한 두 편을 찍는 것으로 끝나는 것이 아니라 좀 더 큰 그림을 그릴 것같다. 흥행요소를 갖춘 영화들을

다작하거나, 해외수출(한국수출을 포함)에 큰 비중을 두거나, 언젠가는 한국 제작사들이 인도네시아에서 한국영화를

만들 교두보가 되든지. 뭐, 이 고민은 송대표와 김 대표가

알아서 하실 테지.

인도네시아 영화시장에 대한 한국 영화업계의 관심이 점점 높아가는 이때에, 우선은, 새로운 시도를 한 <판결(Keadilan)>이

어떤 성적을 내느냐에 따라 앞으로 한국-인도네시아 합작영화제작의 패러다임 표준이 완전히 바뀌게 될 지도

모른다.

난, 무조건 파이팅.

*배동선 작가

- 2018년 ’수카르노와 인도네시아 현대사’ 저자

- 2019년 소설 '막스 하벨라르' 공동 번역

- 2022년 '판데르베익호의 침몰' 번역

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.